日本のスマホ市場で強まるAppleの支配力と総務省ルールの影響

皆さんは「1円スマホ」という言葉を覚えていますか?数年前まで携帯ショップでよく見かけた、あの破格のキャンペーンのことなのです。

実は、この極端な値引きを規制するために日本政府が導入した新しいルールが、思わぬ形でAppleの一人勝ち状態を加速させていると、いう話が出てきています。

これって、なんだか皮肉な話ですね。公平な競争を目指したはずの規制が、結果的に特定のブランドをさらに有利にしてしまうなんて。今回は、この複雑で興味深い状況について、分かりやすく解説していきたいと思います。

そもそも「1円スマホ」問題って何だったのか?

まず、なぜ政府がスマートフォンの値引き規制に乗り出したのかを振り返ってみましょう。2023年末まで、日本の携帯電話市場では「1円スマホ」という極端な販売手法が横行していました。

これは文字通り、最新のスマートフォンを1円で販売するというもの。もちろん、タダ同然で最新機種が手に入るなんて、普通に考えればおかしな話ですね。実際には、携帯電話会社が巨額の割引を提供することで、見た目上の価格を極端に下げていたのです。

こうした過度な値引き合戦は、健全な市場競争を阻害する要因になっていました。消費者にとっては一見お得に見えても、結局はその費用が月額料金に転嫁されたり、市場全体の価格体系が歪んでしまったりする問題があったのです。

そこで総務省は2023年後半に、こうした極端な割引を規制する新しいルールを導入しました。狙いは明確で、より公平で透明性の高いスマートフォン市場を作ることでした。

新しい規制の仕組みと思わぬ副作用

ところが、この規制が思わぬ形でAppleに有利に働いているという分析結果が、調査会社Counterpoint Researchから発表されました。なぜそんなことが起きているのでしょうか。

新しい規制システムでは、スマートフォンの下取り価格を算定する際に「リユース・モバイル・ジャパン(RMJ)」のデータを基準として使用するようになりました。この変更が、Android端末や中国メーカーの製品にとって不利に働いているのです。

実は、iPhoneは中古市場での価値が非常に高く維持される特徴があります。これは皆さんも実感されているのではないでしょうか。iPhoneって、何年使っても結構良い値段で売れますよね。一方で、Android端末は一般的に価値の下落が早い傾向にあります。

新しい評価システムでは、この中古市場での価値の違いがより明確に反映されるようになりました。結果として、iPhoneは有利な下取り条件を維持できる一方で、Android端末の下取り価格は以前より低く評価されるようになったのです。

「実質1円」の巧妙な仕組み

さらに興味深いのは、Apple側がこの新しい環境を巧妙に活用していることです。「実質1円iPhone」という新しいプロモーション手法が登場しています。

これは、ユーザーが一定期間後に端末を返却することを前提とした販売方法です。iPhoneの高い残価を活用することで、実際の負担額を極端に少なくできる仕組みなのです。規制をクリアしながらも、消費者にとって魅力的な条件を提示できるという、まさに一石二鳥の手法と言えるでしょう。

こうした状況を受けて、Android端末メーカーや中国系ブランドは戦略の転換を余儀なくされています。プレミアム価格帯でiPhoneと正面から競争するのではなく、政府の補助金規制の対象外となる低価格帯の製品に注力する動きが目立ってきているのです。

🎯 なぜiPhoneだけができるの?

秘密は「中古価値の高さ」にあります!

iPhoneは2年使っても購入価格の50-60%の価値をキープ。Android端末は30-40%まで下がることが多いのです。この差が「実質1円」を可能にしているのですね。

つまり、ブランド力と品質への信頼が、こんな販売方法を生み出したと言えるかもしれません。

数字で見る市場の変化

具体的な市場の動きを数字で見てみると、その変化の大きさがよく分かります。

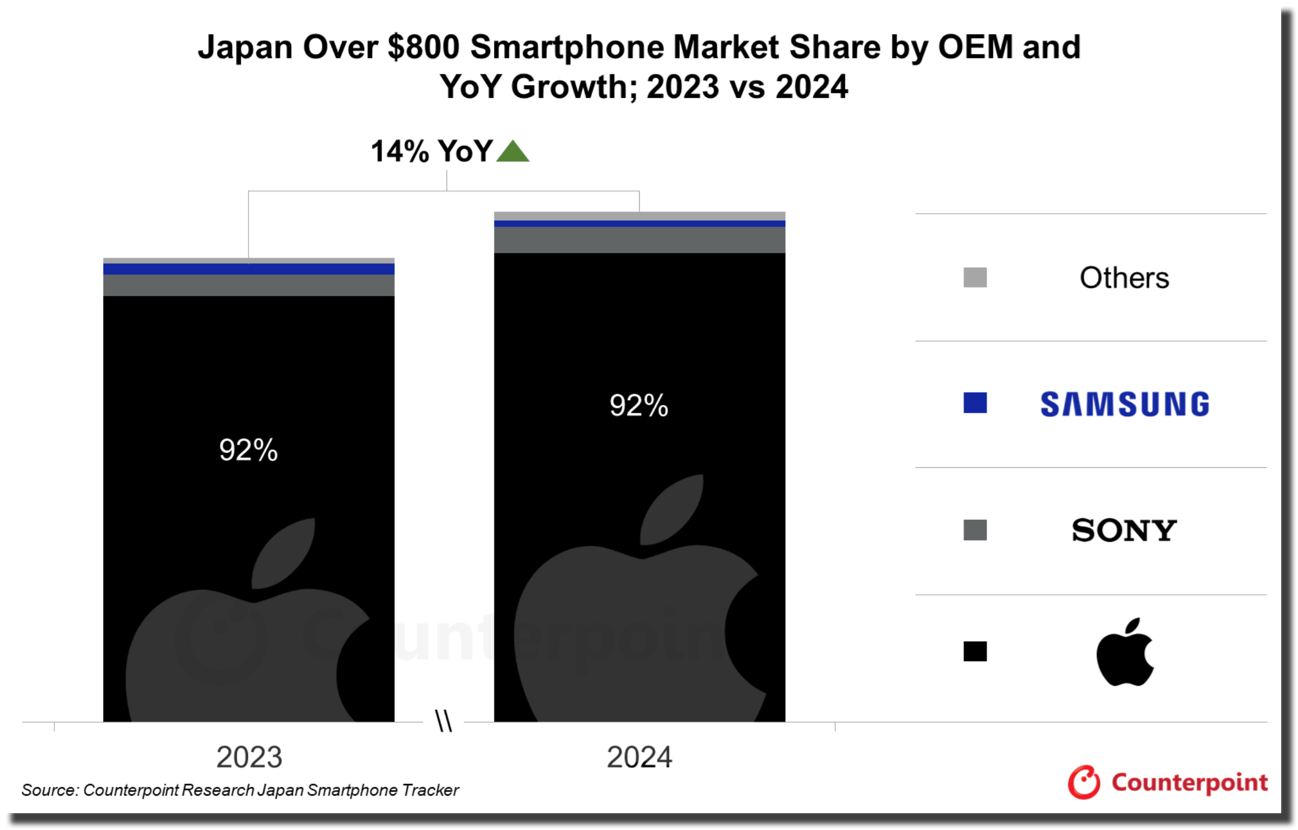

2023年から2024年にかけて、日本のプレミアムスマートフォン市場(800ドル以上の価格帯)は前年比14%の成長を記録しました。これは健全な市場拡大と言えそうですが、問題はその内訳です。

なんと、このプレミアム市場でAppleが占めるシェアは92%に達しているのです。10台中9台以上がiPhoneという、圧倒的な独占状態と言っても過言ではありません。

この背景には、先ほど説明した有利な下取り条件やマーケティング構造があります。規制によって他社の競争力が相対的に低下した結果、Appleの優位性がさらに際立つ形になってしまったのです。

消費者にとっての影響は?

では、こうした市場の変化は、私たち消費者にとってどんな意味を持つのでしょうか。

一つ目の変化は、中価格帯の選択肢が減っていることです。Android メーカーが低価格帯にシフトした結果、10万円前後の「ちょうど良い」価格帯のスマートフォンが少なくなってきています。

これは、「iPhoneは高すぎるけど、あまりに安い機種も心配」という消費者層にとっては悩ましい状況かもしれませんね。市場が二極化することで、中間的な選択肢が狭まっているのです。

一方で、低価格帯では規制の影響が少ないため、コストパフォーマンスの良い選択肢は依然として豊富にあります。また、プレミアム市場ではiPhoneの実質的な負担を軽減する仕組みが充実してきています。

意図しない結果から考える政策の難しさ

この事例は、政策立案の難しさを如実に示していると思います。総務省の狙いは間違いなく正当なものでした。過度な値引き競争を抑制し、より健全な市場環境を作ろうとしたのです。

しかし、市場は生き物のようなもので、規制に対してさまざまな形で適応していきます。その過程で、政策立案者が予想していなかった副作用が生まれることも珍しくありません。

今回のケースでは、各ブランドの中古市場での価値の違いという要素が、規制の効果に大きな影響を与えました。こうした複雑な要因を事前にすべて予測するのは、確かに難しいことなのかもしれませんね。

今後の市場はどう変わっていく?

では、この状況は今後どのように推移していくのでしょうか。いくつかのシナリオが考えられます。

まず、Android メーカーが低価格帯での競争力を高めることで、その分野での選択肢が充実する可能性があります。これは価格重視の消費者にとってはプラスの変化と言えるでしょう。

同時に、プレミアム市場でのAppleの独占状態が続くかどうかも注目点です。他社がiPhoneに対抗できる魅力的な製品とマーケティング戦略を開発できれば、状況は変わる可能性もあります。

また、政府側も市場の変化を受けて、規制の見直しを検討するかもしれません。Counterpoint Researchの報告書でも、「より バランスの取れた政策アプローチが必要かもしれない」と指摘されています。

世界市場との比較で見えること

興味深いのは、こうした現象が日本特有のものだということです。他の国々では、スマートフォン市場の競争状況は大きく異なります。

たとえば、中国やインドなどの市場では、現地メーカーや中国系ブランドが強い存在感を示しています。また、ヨーロッパ市場でも、日本ほどAppleの独占状態は見られません。

これは、各国の規制環境、消費者の嗜好、流通構造などの違いが影響しているためです。日本市場の特殊性を理解する上で、こうした国際比較の視点も重要なのです。

まとめ

善意で導入された規制が、予想とは異なる結果を生み出すことがある。

これは決して珍しいことではありませんが、改めて政策立案の難しさを感じさせる出来事でもあります。

消費者の立場から見ると、選択肢の変化には注意を払っておく必要がありそうです。

中価格帯の選択肢が減る一方で、低価格帯とプレミアム帯それぞれで新しい機会も生まれています。

重要なのは、こうした市場の変化を理解した上で、自分のニーズと予算に最も適した選択肢を見つけることなのではないでしょうか。

そして政策面では、市場の実態を継続的に監視し、必要に応じて調整を行う柔軟性が求められているのかもしれません。

公平な競争環境の実現は簡単ではありませんが、それだけに価値のある目標だと言えるでしょう。

(Via Counterpoint Research.)

LEAVE A REPLY