複数Mac環境でObsidianとGemini CLIを完全連携!TerminalとShell Commandプラグインで実現する効率的なAI執筆環境

デスクトップとMacBook Proを使い分けながらObsidianで執筆していると、「どちらのMacでも同じようにAIを活用したい」と思いませんか?

私も同じ悩みを抱えていました。特に、2台のMacでログイン名が異なる環境では、設定が非常にややこしくなってしまいます。しかし、試行錯誤の末、ObsidianのコミュニティプラグインとGemini CLIを組み合わせることで、どちらのMacでもスムーズにAIを活用できる環境を構築できました。

この記事を読み終える頃には、あなたも複数のMac環境で統一されたAI執筆環境を手に入れ、執筆効率が大幅に向上することでしょう。

前提条件と参考リソース

この記事では、Gemini CLIのインストールと基本設定は完了している前提で進めます。まだインストールしていない方は、以下の優れた記事を参考にしてください。

初心者向けリソース

- 【初心者向け】WindowsでGemini CLIを使ってみよう!(Windows環境ですが、手順は参考になります)

- Gemini CLI の簡単チュートリアル – Zenn

技術的な詳細を知りたい方向け

トラブルシューティング

- Gemini CLIの初期設定!超簡単!…と思いきや大苦戦?(Google Workspaceユーザー必見)

なぜObsidianとGemini CLIの連携が必要なのか

Obsidianで長文を書いていると、こんな場面に遭遇することがあります。

- 書いた文章を要約してほしい

- アイデアをもっと広げたい

- 文章の表現を改善したい

- 関連する情報を調べたい

これらの作業で、いちいちブラウザを開いてGeminiにコピペするのは面倒ですよね。ObsidianからダイレクトにGemini CLIを呼び出せれば、思考の流れを止めることなく、AIの力を借りることができます。

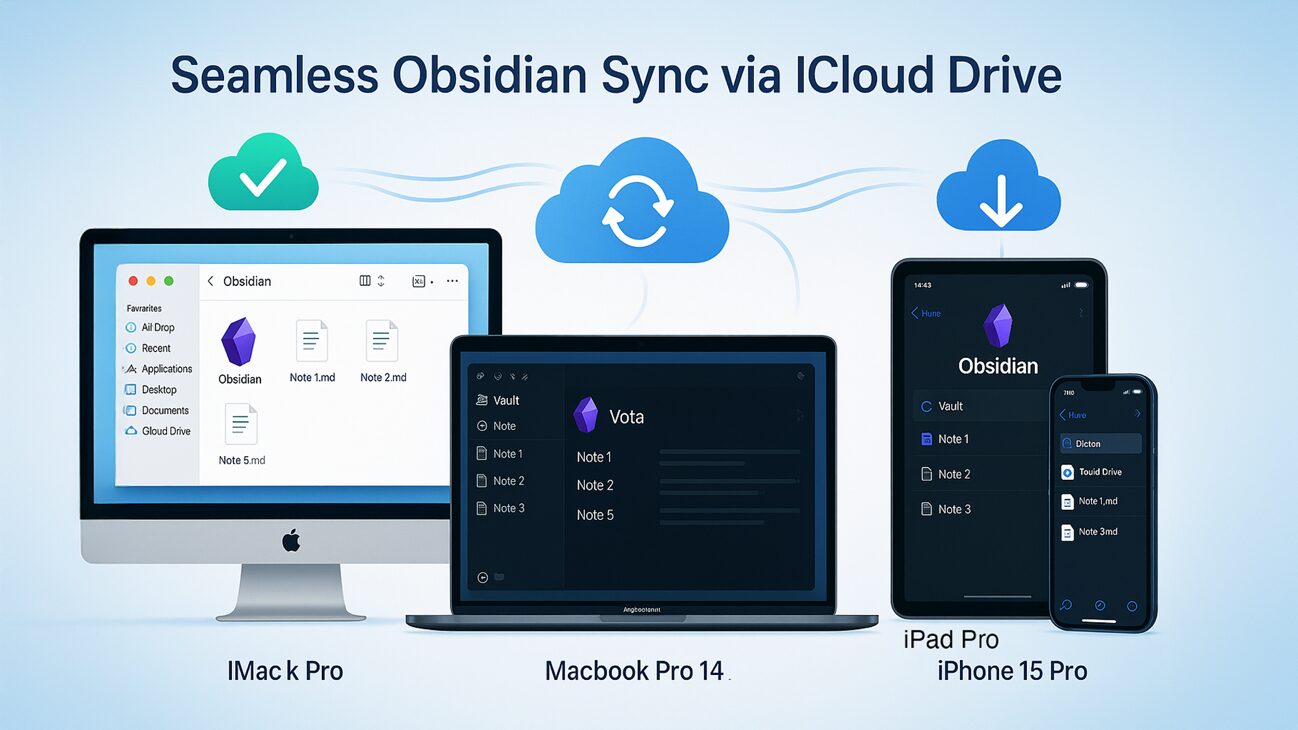

iCloud Driveを使った複数デバイス同期について

私のような以前からのObsidianユーザーは、Obsidian Syncサービスが存在しなかった時代から、複数デバイスでの執筆環境を構築する必要がありました。

そこで多くのユーザーが採用したのが、iCloud DriveにVault(保管庫)を置くという方法です。これにより、デスクトップMac、MacBook Pro、iPad、iPhoneといったすべてのAppleデバイスから同じノートにアクセスできるようになりました。

「iCloud Driveは同期が遅い」という声を聞くこともありますが、私の経験では全く不便を感じたことがありません。例えば、移動中にiPadで記事の下書きを書いて、帰宅後にMacでObsidianを起動すると、すでに内容が反映されています。この即座の同期により、デバイスを意識することなく、いつでもどこでも執筆を続けることができるのです。

このiCloud Drive環境があるからこそ、今回紹介する複数Mac環境でのGemini CLI連携設定が重要になってくるのです。

必要なプラグインのインストール

まず、Obsidianのコミュニティプラグインから以下の2つをインストールします。

1. Terminalプラグイン

Obsidian内でターミナルを直接開けるようにするプラグインです。設定画面から「コミュニティプラグイン」を開き、「Terminal」で検索してインストールします。

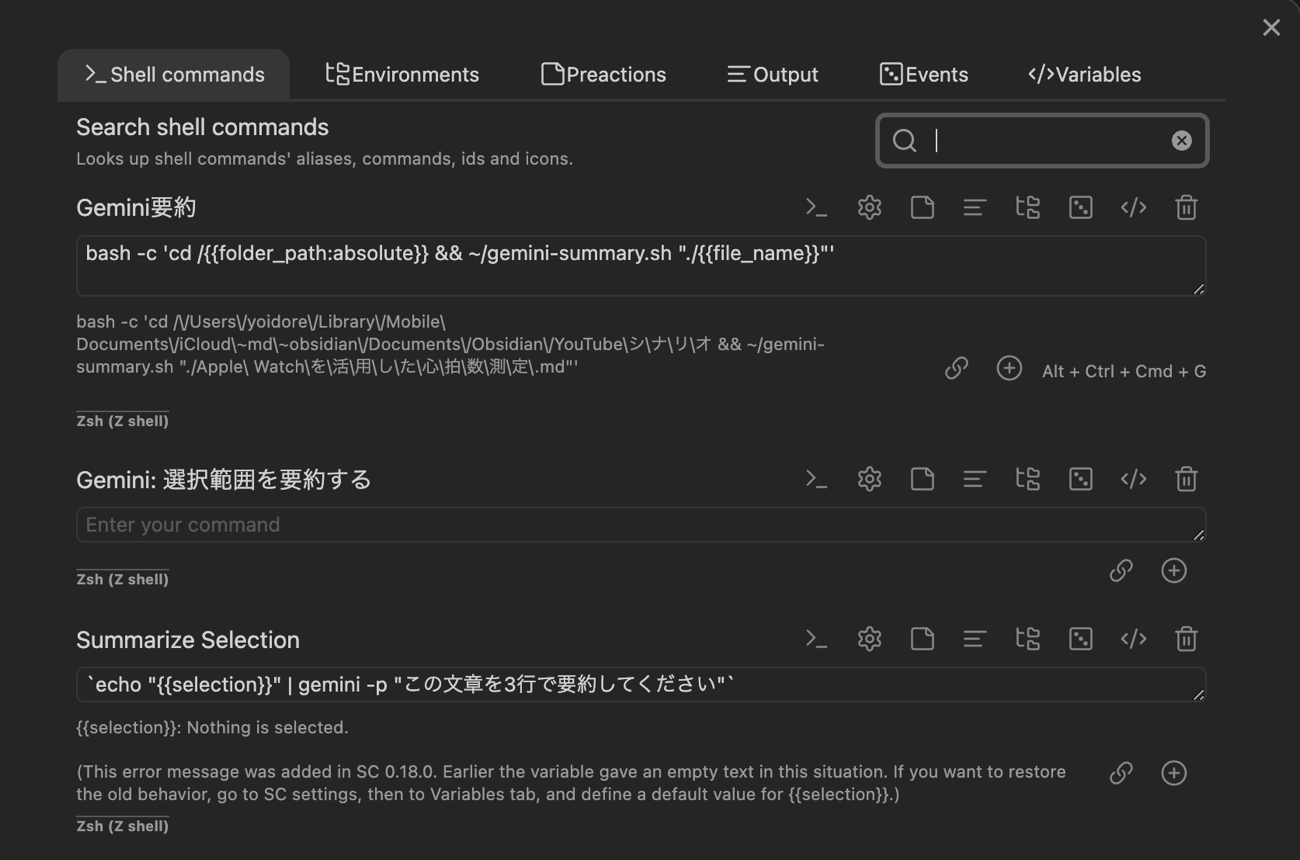

2. Shell Commandプラグイン

カスタムコマンドを登録し、ショートカットキーで実行できるようにするプラグインです。同様に「Shell Commands」で検索してインストールします。

複数Mac環境での最大の難関:ログイン名の違い

ここが今回の記事の核心部分です。私の場合、デスクトップMacとMacBook Proでログイン名が異なっていたため、設定に非常に手間取りました。

例えば、デスクトップでは「desktop-user」、MacBook Proでは「laptop-user」というログイン名だった場合、Obsidianの保存場所へのパスが異なってしまいます。

デスクトップ: /Users/desktop-user/Library/Mobile Documents/... MacBook Pro: /Users/laptop-user/Library/Mobile Documents/...

この問題を解決するために、

$(whoami)

というコマンドを使用しました。これは現在ログインしているユーザー名を自動的に取得してくれる便利なコマンドです。

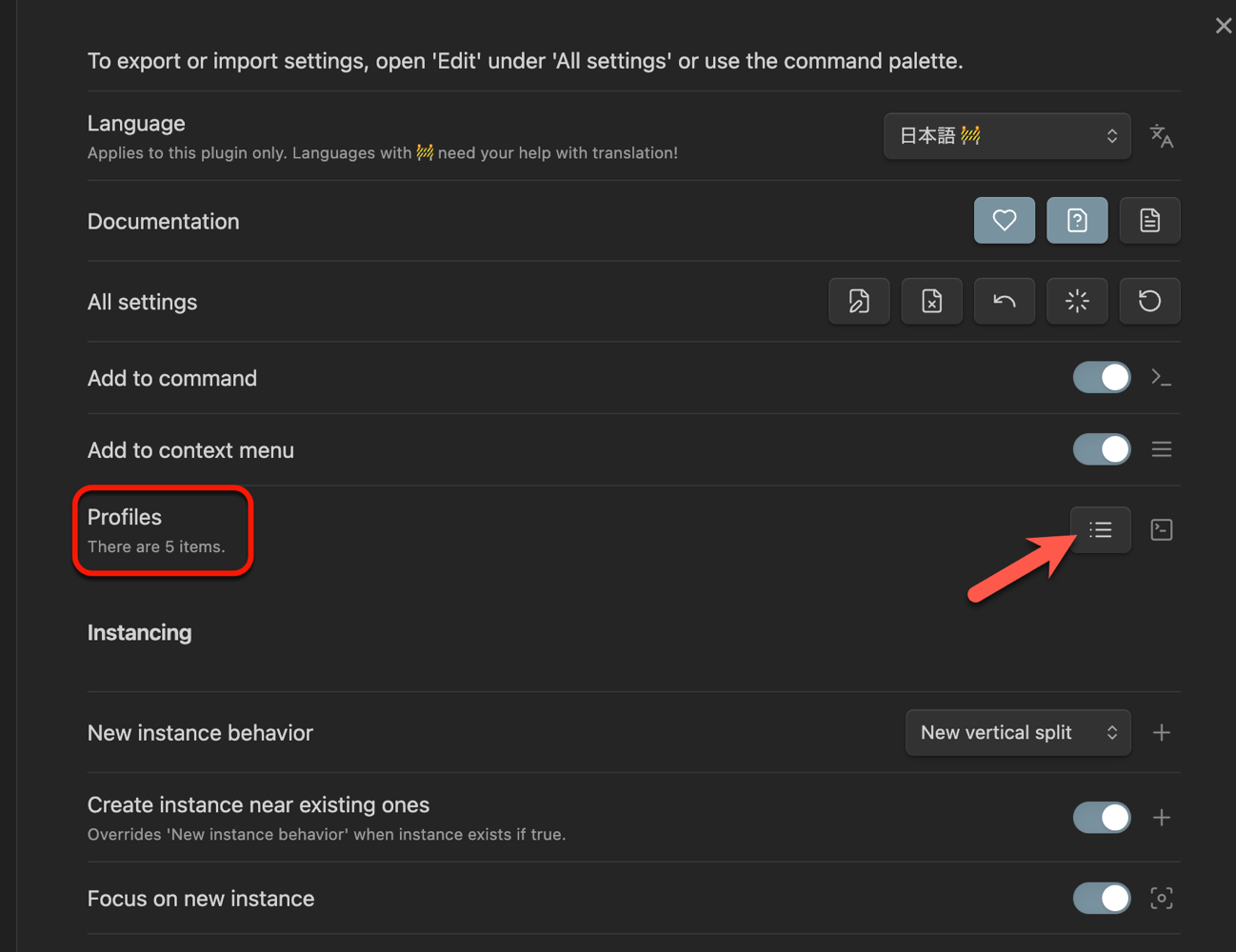

Terminalプラグインの設定:統一プロファイルの作成

ステップ1:新規プロファイルの作成

Terminalプラグインの設定画面を開き、「Profiles」セクションで新規プロファイルを作成します。私は「Obsidian_Gemini」という名前にしました。

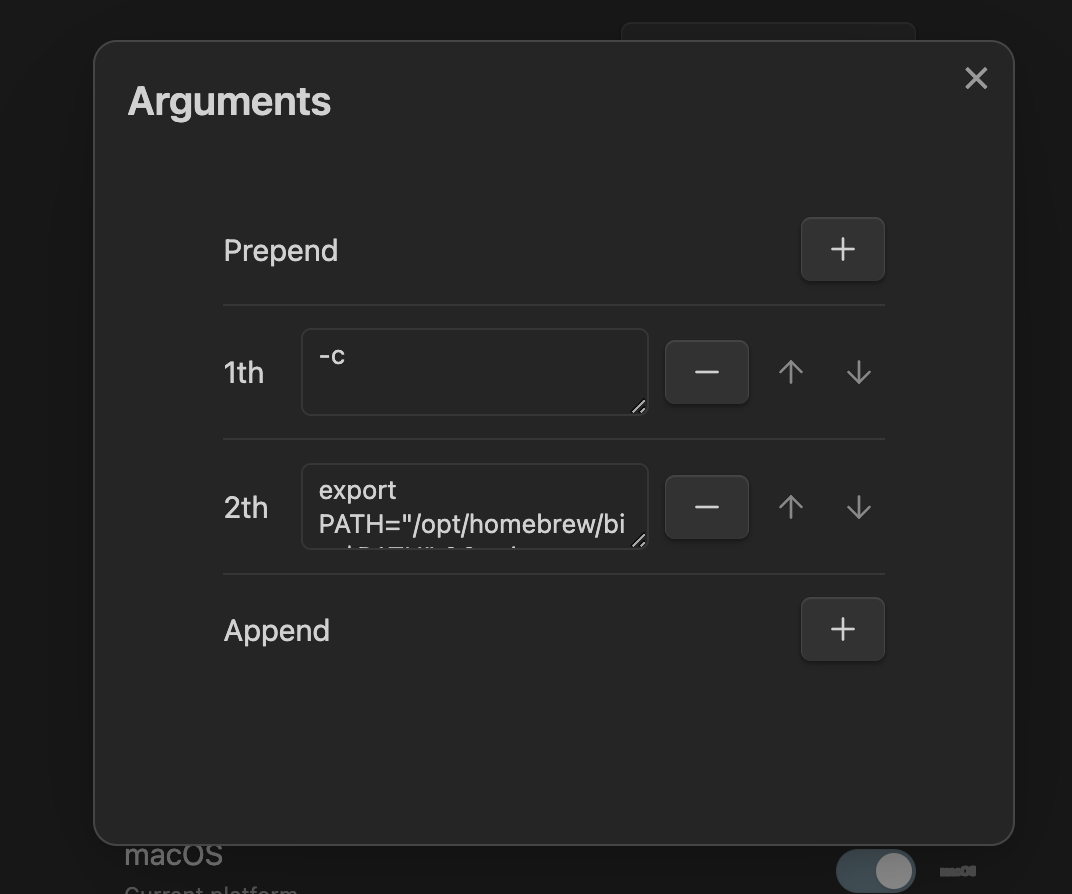

ステップ2:Argumentsの設定

ここが最も重要な部分です。以下の設定を行います:

1つ目の引数:

-c

2つ目の引数:

export PATH="/opt/homebrew/bin:$PATH" && cd "/Users/$(whoami)/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/Obsidian" && exec zsh

この設定の意味を分解して説明します:

- HomebrewでインストールしたGemini CLIへのパスを通します

- 現在のユーザー名を自動取得してObsidianのディレクトリに移動します

- zshシェルを起動します

export PATH="/opt/homebrew/bin:$PATH"

cd "/Users/$(whoami)/Library/Mobile Documents/..."

exec zsh

この設定により、どちらのMacでも同じプロファイルを使用できるようになりました。

Shell Commandプラグインでの自動化設定

Terminalプラグインで基本的な環境は整いましたが、さらに便利にするためにShell Commandプラグインを活用します。

よく使うコマンドの登録例

1. 選択テキストの要約

コマンド名: Summarize Selection

コマンド:

echo "{{selection}}" | gemini -p "この文章を3行で要約してください"

ショートカット: Cmd+Shift+S

2. アイデアの展開

コマンド名: Expand Idea

コマンド:

echo "{{selection}}" | gemini -p "このアイデアをさらに5つの観点から展開してください"

ショートカット: Cmd+Shift+E

3. 文章の改善提案

コマンド名: Improve Writing

コマンド:

echo "{{selection}}" | gemini -p "この文章をより分かりやすく、自然な日本語に改善してください"

ショートカット: Cmd+Shift+I

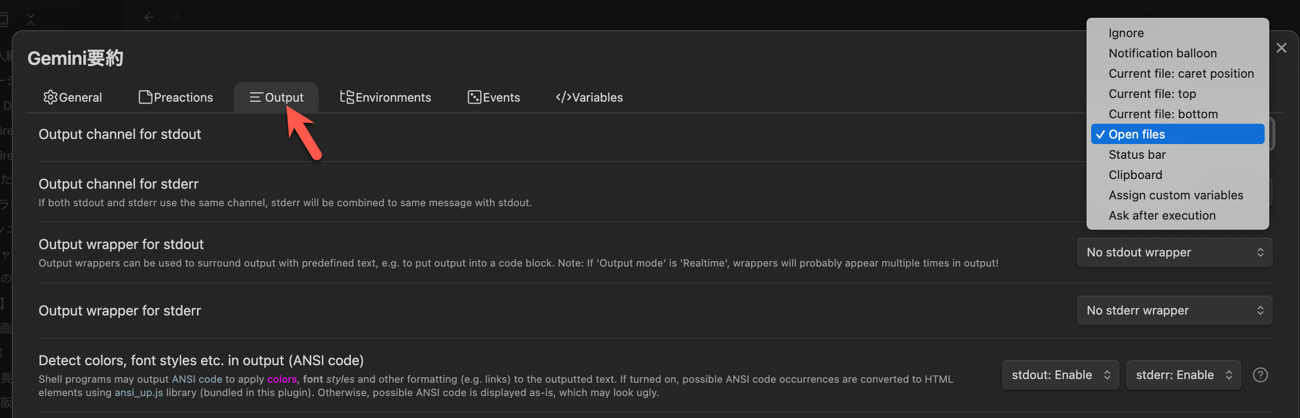

出力結果の処理

Shell Commandプラグインでは、コマンドの実行結果をどのように扱うかも設定できます。私のおすすめ設定は:

- Ignore;無視

- Notification balloon;通知バルーン

- Current file: caret position;現在のファイル:カーソル位置

- Current file: top;現在のファイル:先頭

- Current file: bottom;現在のファイル:末尾

- Open files;開いているファイル

- Status bar;ステータスバー

- Clipboard;クリップボード

- Assign custom variables;カスタム変数を割り当てる

- Ask after execution;実行後に確認する

これにより、結果を確認してから必要な部分だけをノートに貼り付けることができます。

実践的な活用シナリオ

朝の振り返りノート作成

毎朝、前日の作業内容を振り返るノートを作成しています。箇条書きで書いた内容を選択して、以下のコマンドを実行:

echo "{{selection}}" | gemini -p "この作業内容から、今日優先すべきタスクを3つ提案してください"

ブログ記事の構成作成

記事のアイデアをざっくり書いた後、それを選択して:

echo "{{selection}}" | gemini -p "このアイデアを元に、ブログ記事の見出し構成を作成してください"

技術メモの整理

散らかった技術メモを選択して:

echo "{{selection}}" | gemini -p "この技術メモを体系的に整理し、見出しをつけて構造化してください

トラブルシューティング

Gemini CLIが見つからないエラー

もし「command not found: gemini」というエラーが出た場合、PATHの設定を確認してください。M1/M2 Macの場合、Homebrewのパスが

/opt/homebrew/bin

になっていることが多いです。

日本語が文字化けする

ターミナルの文字コード設定を確認してください。Terminalプラグインの設定で、エンコーディングを「UTF-8」に設定すると解決することが多いです。

iCloud同期の遅延

複数デバイス間でObsidianを同期している場合、iCloudの同期遅延により最新のファイルが反映されないことがあります。重要な作業の前には、同期が完了していることを確認しましょう。

パフォーマンスの最適化

メモリ使用量の削減

Gemini CLIを頻繁に呼び出すと、メモリ使用量が増加することがあります。定期的にターミナルセッションを再起動することで、メモリを解放できます。

レスポンス速度の改善

長文を処理する場合、レスポンスに時間がかかることがあります。文章を適切な長さ(500〜1000文字程度)に分割して処理すると、より快適に使用できます。

さらなる活用のアイデア

テンプレートとの組み合わせ

Obsidianのテンプレート機能と組み合わせることで、さらに効率化できます。例えば、議事録テンプレートに「AI要約欄」を設けておき、会議後にワンクリックで要約を生成できます。

Daily Notesとの連携

Daily Notesプラグインと組み合わせて、毎日の振り返りを自動化することも可能です。その日のノートを丸ごとGemini CLIに渡して、重要なポイントを抽出してもらうことができます。

プラグイン連携の可能性

DataviewプラグインやTemplaterプラグインと組み合わせることで、より高度な自動化も実現できます。例えば、特定のタグがついたノートを自動的に収集し、それらを基にレポートを生成するといったワークフローも構築可能です。

まとめ:AI時代の新しい執筆スタイル

ObsidianとGemini CLIを連携させることで、思考と執筆のプロセスが劇的に変化しました。アイデアが浮かんだらすぐにAIに相談でき、文章の推敲も瞬時に行えるようになりました。

特に複数のMac環境で作業する私にとって、

$(whoami)

を使った統一設定の発見は大きなブレークスルーでした。この設定により、どちらのMacでも同じワークフローで作業できるようになり、生産性が大幅に向上しました。

AIツールは使い方次第で、単なる便利ツールから、思考のパートナーへと進化します。ぜひこの記事を参考に、あなたなりのAI執筆環境を構築してみてください。

きっと、執筆がもっと楽しく、もっと効率的になるはずです。

LEAVE A REPLY